牛车水文物馆

牛车水文物馆展示牛车水的历史和文化遗产,聚焦在该区的非物质文化遗产,包括地方戏曲、木偶戏、福建南音、茶文化和书法等艺术形式。

透过捐借来的老照片、旧文物,以及藏品背后的故事,本文物馆展现牛车水华族社群的丰富文化遗产。请跟随我们探索各种华族传统艺术,追溯它们从早期牛车水至今日的演变。

牛车水:华人文化重镇

手表: Kreta Ayer 简介

根据联合国教科文组织在2003年所通过的保护非物质文化遗产公约,非物质文化遗产是能反映文化多元性,以富创意方式表述,能让社群产生认同感,至今还在延续着的文化习俗与传统。

在新加坡,非物质文化遗产大致可分成六大类:口传习俗和表述;表演艺术;民间习俗、宗教仪式和节庆活动;关乎自然界或宇宙天地的知识与礼俗;传统饮食文化;以及传统手工技艺。

非物质文化遗产是我们的一种活文化,会继续随时间而演变。非物质文化遗产让新加坡的不同社群形成各自独有的身份认同,也为我们的多元文化遗产增添活力。因此,为下一代记录和保护我们的非物质文化遗产显得至关重要。

国家文物局属下的国家博物馆提供

牛车水:华人文化重镇

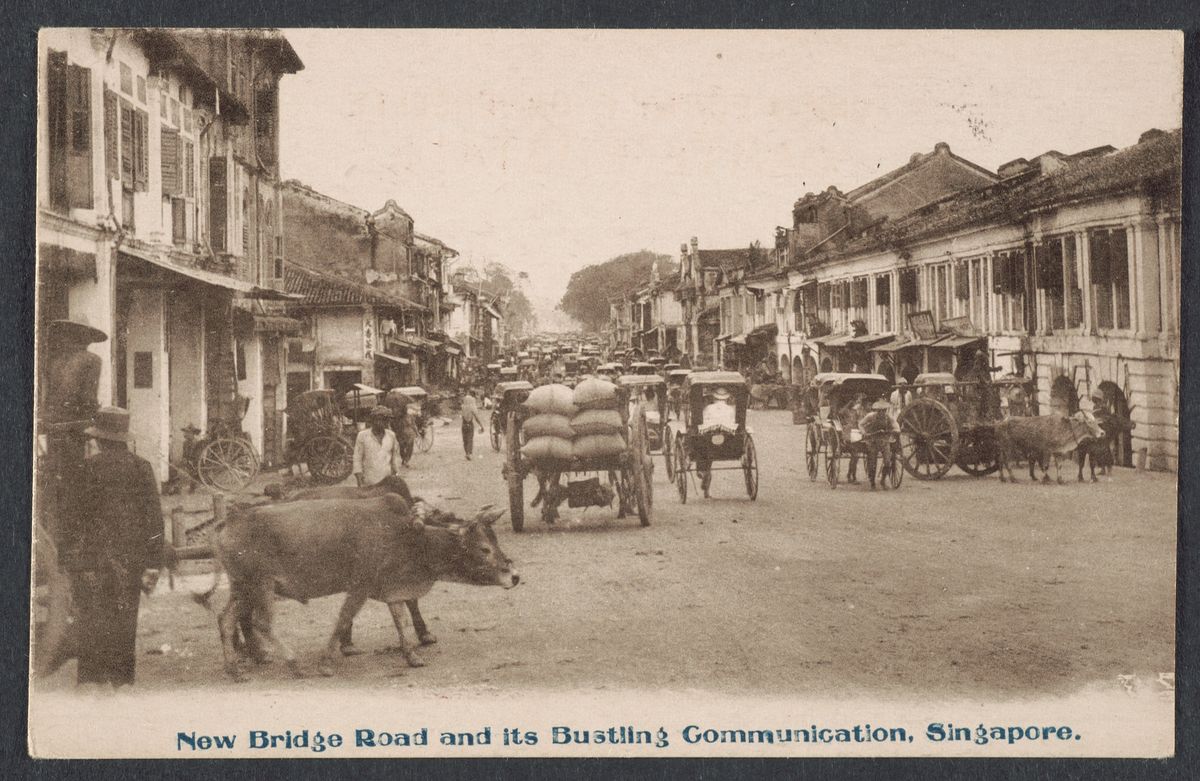

牛车水的边界线形成于1822年,其起源与莱佛士关系密切。莱佛士认为要维护族群间的和睦,促进商贸,最好是按照族裔来分配土地拥有权。今天,历史性的牛车水分成四个小区:直落亚逸、牛车水、丹戎巴葛和武吉巴梳。

四个分区中,水车路及其邻近街道组成牛车水的商业中心。牛车水的名称源自马来文的“水车”,指的是1800年代中叶,在水车路上穿行的牛只和牛车。这些牛车负责运送安祥山的井水。

牛车水早期移民以广东人为主。他们带来中国家乡的各种传统习俗与文化,于是牛车水很快成为茶楼和戏园子林立的文化中心。其他传统艺术如南音、舞狮和武术也在这里落户,这些是今天还能在牛车水找到的非物质文化遗产。

国家文物局属下的国家博物馆提供

地方戏曲

地方戏曲是根于华族文化,结合歌舞、说唱、身段,配合华丽服饰的表演形式。无论是哪一种地方戏曲,都由音乐、唱工、演技、武术和杂耍组成,题材则源自中国民间神话、传奇、话本、历史或文学,并借助故事内容展现华族文化、伦理道德和传统思想。

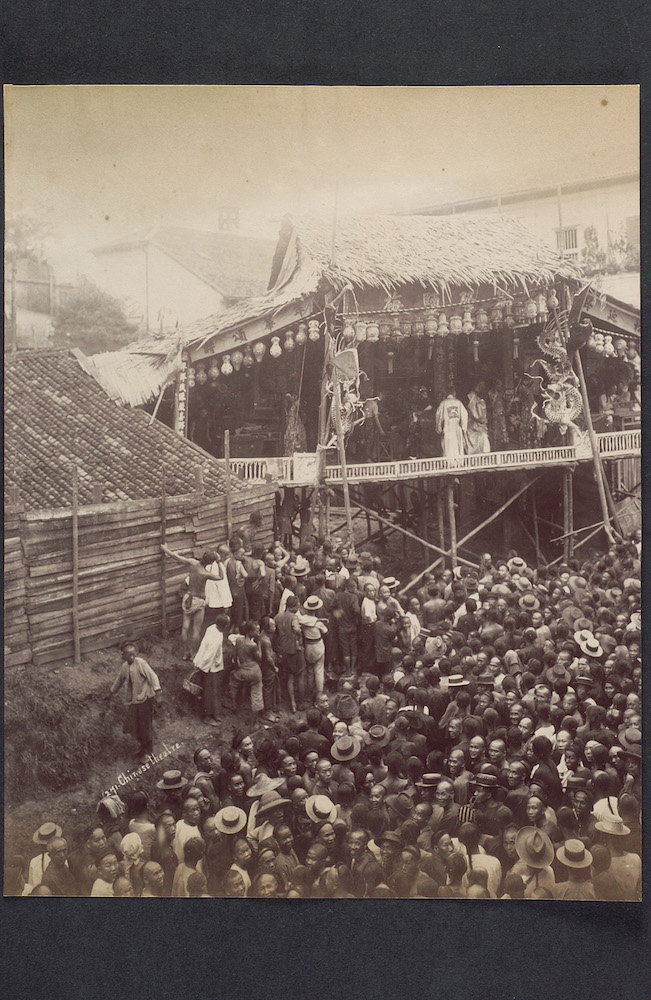

马来语称华族地方戏曲为“哇央”(wayang),即“传统街戏”,而这种由19世纪华人移民引进,通常在宗教酬神活动如妈祖诞、观音诞、关帝圣诞上表演的酬神戏,前后风行超过一个世纪,曾是本地民间最受欢迎的娱乐消遣活动。

从1800年代至1930年代,地方戏曲在新加坡蓬勃发展,1881年的人口普查记录着当时有240名戏曲演员。事实上,新加坡曾被喻为“粤剧的第二故乡”,是中国和香港以外,粤剧最兴盛的地区。

国家文物局属下的国家博物馆提供

国家文物局属下的国家博物馆提供

Paul Piollet 收藏,国家博物馆提供

胡桂馨收藏 (复制品)

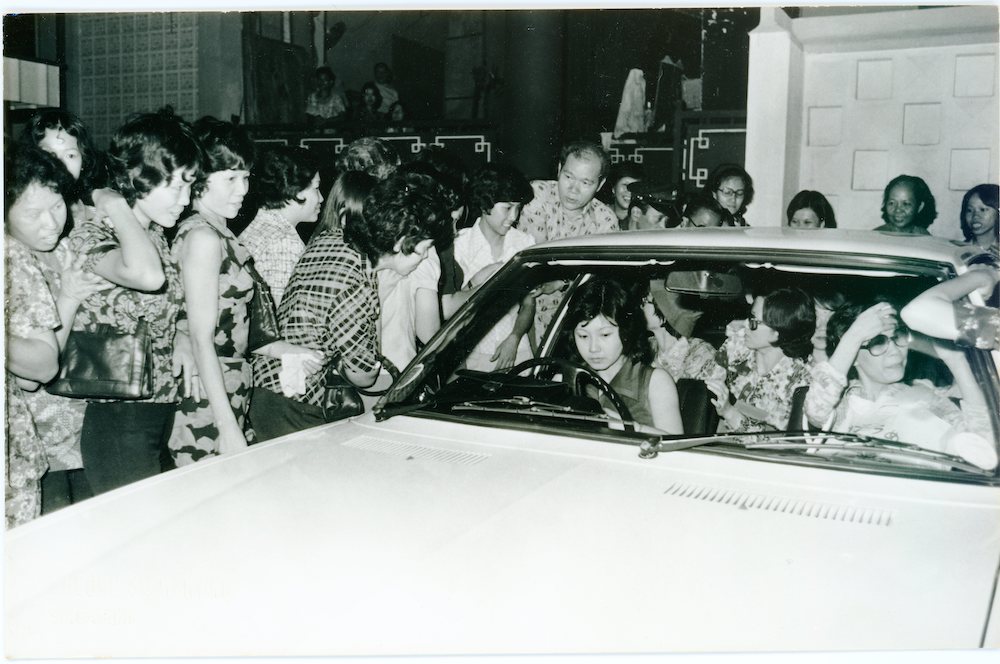

1975年著名香港雏凤鸣粤剧团于牛车水人民剧场献演,表演结束准备离开时被热情的戏迷团团包围。

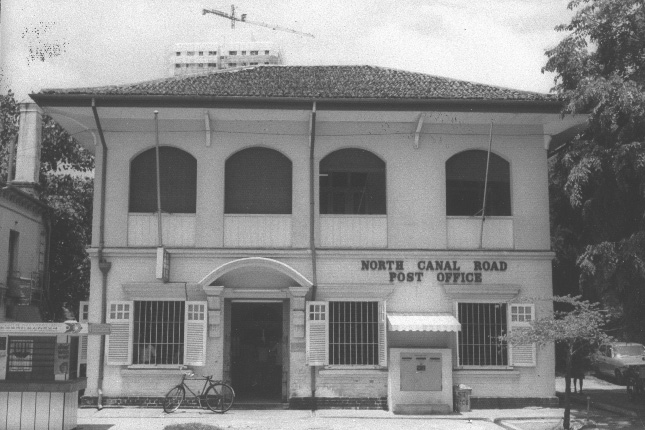

戏园子

随着地方戏曲的普及,牛车水开始出现能容纳数百名观众的戏园子,每天上演各种剧目。位于史密斯街,创立于1887年的梨春园是第一家专门上演粤剧的戏园子,当时每天有两场演出。其他著名的戏园子包括位于戏院街(现今余东璇街)的庆升平和庆维新。

另外一个著名戏院是天演大舞台(前大华戏院),1927年由本地大亨余东璇所建,据说是为他热爱粤剧的夫人所建。天演大舞台建好后,曾吸引许多中国粤剧名伶前来献艺演出。1938年,天演大舞台被改建为电影院。

20世纪初,茶楼也是地方戏曲演出的热门场所。位于南天大酒店的南天酒楼,据说风格像茶楼,吸引不少戏迷前来听清唱。这类演出通常由一名或几名戏曲名伶,在小组乐师伴奏下清唱戏曲名段。

国家文物局属下的国家博物馆提供

Bels 收藏,国家档案馆提供

国家文物局属下的国家博物馆提供

潘月红收藏,国家档案馆提供

地方戏曲的元素

戏服

地方戏曲的服饰可分成五大类:蟒(四爪蟒袍或龙袍)、帔(非正式绅士长袍)、靠(铠甲)、褶(平民长袍)、衣(上述类别以外的服饰)。

观众可从戏曲演员的服饰辨别角色,剧中人物的社会地位也反映在服饰上。一般而言,位高权重者,其服饰越华丽精美,平民百姓的服饰则趋于简朴无华。戏曲服饰通常以明朝(1368-1644)的服饰为依据,那也是华族地方戏曲最辉煌的时期。

蔡伊添医生提供

乐谱

地方戏曲的乐谱可分成两大类:文戏和武戏。文戏由管弦乐伴奏,例如书生或宫廷女子出场时的奏乐。武戏使用大量敲击乐如锣鼓,能为武打或战争场面增加紧张气氛。

角色分类

戏曲人物大致可分成四种:旦(女性角色),生(男性角色),淨(画上脸谱的男角)和丑(小丑)。每种角色都有独有的化妆、服饰和表演方式。一般情况下,表演者会专注于一种特定角色,并随着时间不断深化对角色的掌握。

任添荣博士提供

蔡伊添医生提供

蔡伊添医生提供

国家文物局提供

国家文物局 提供

这是一般饰演男武将的专用的戏服,称靠甲或大靠。靠身图案多数是鳞甲状,模仿古代盔甲战衣。服装背部插有四支三角形令旗,象征将军元帅披挂出征,军令在身,形象威风凌凌,极具舞台效果。

这是一般饰演女武将的专用的戏服,称靠甲或大靠,模仿古代盔甲战衣。女靠与男靠区别在于女靠肩膀有云肩,服饰也包括流苏或穗子(即下垂的丝线须),较为女性化。

各方言群的地方戏曲

粤剧、福建戏和潮剧是新加坡最常见的地方戏曲。不同剧种出现在不同区域:粤剧主要在牛车水一带,福建戏在南京街和福建街,潮剧则分布在马真路和纽马吉路(俗称奉教街)一带。

粤剧

粤剧是以广东话演出。其中一大特点是戏服上的精美华丽刺绣,受到广东地区的深厚影响。这些用丝绸和绸缎制成的戏服,所使用的艳丽色彩其实是有讲究的、各具象征意义,例如黄色代表高贵老练、红色代表刚烈忠勇,黑色代表刚正耿直。

表演者会化上简单却耀眼彩妆,配上鲜艳口红。几乎所有的地方戏曲都以白色和红色作为脸部彩妆的主要色调,但粤剧通常会用红粉凸显眼睛和脸颊,特别是拱托鼻樑。让鼻子更尖挺。

蔡伊添医生提供

郭长水提供

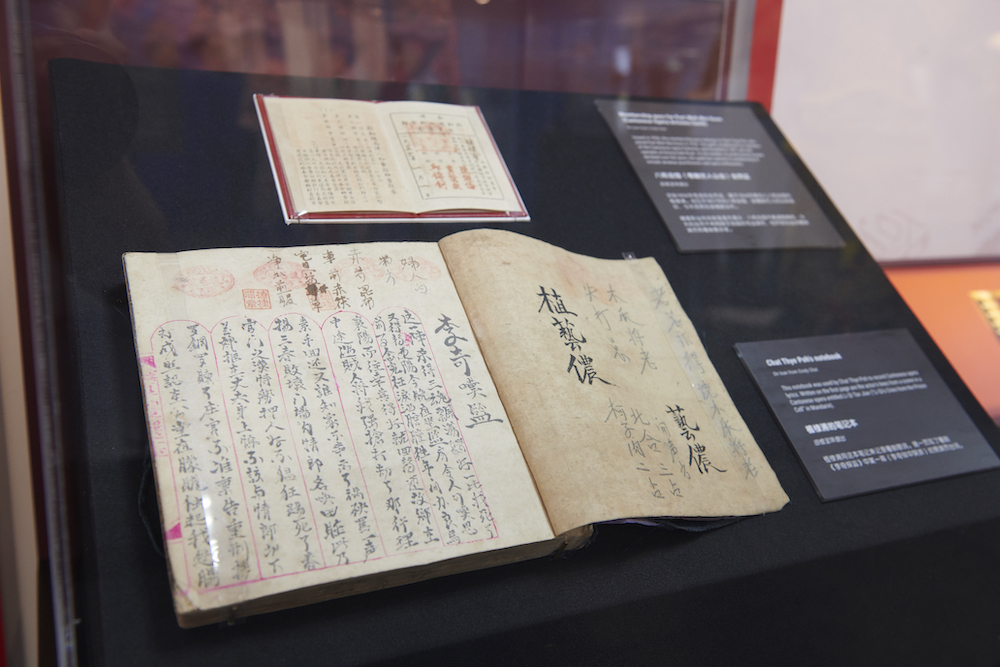

由植宝珠借出

潮剧

潮剧用潮州方言演绎,也用色彩艳丽的服饰和戏曲身段来呈现演出。潮剧的服饰虽也鲜艳精致,却没有粤剧那么华丽。潮剧也以丑角闻名,同一齣戏里可能出现好几名丑角。

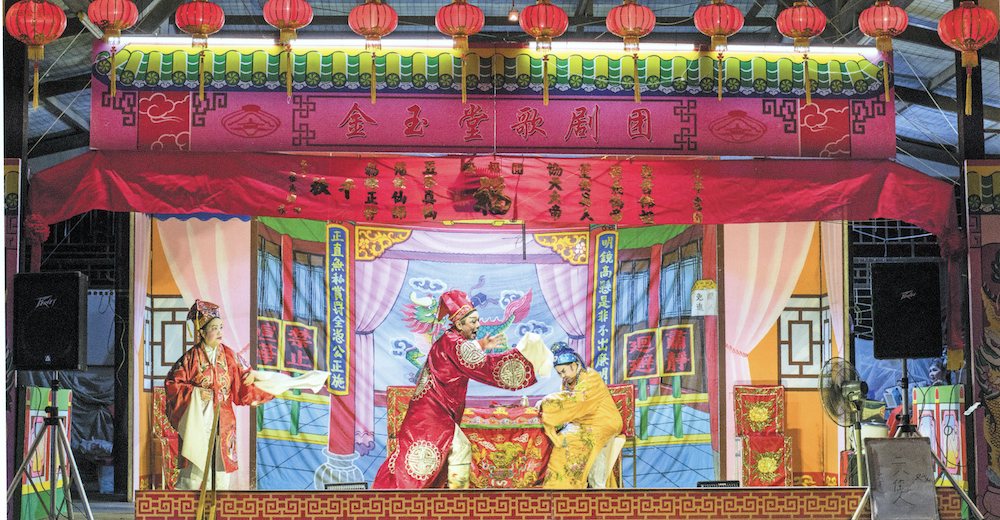

潮剧一般是在临时搭建的戏台演出,因此被称为街戏。这些街戏都是由专业戏班如新荣和兴潮剧团呈献。本地现存历史最悠久的潮州戏班之一是老赛桃源潮剧团,据说成立于1850年代。

新闻艺术部收藏,国家档案馆提供

福建戏

福建戏(如闽剧、歌仔戏、高甲戏、梨园戏、芗剧等)是以福建省的方言演出,题材通常源自福建民间故事。福建戏因采用口头方言表达内容,因此是最受欢迎的一种剧种。表演者会在演出穿插各种朗朗上口的民间小调,无形中增加了这一剧种的魅力。

福建戏和潮剧一样,被视为街戏。不过,福建戏有别于潮剧和粤剧的地方,是福建大戏会边演边改台词,做即兴表演,也会配合时代潮流,采用现代乐器。当中最有名的福建戏班,是创立于1910年的新赛凤闽剧团。

林健聪医生提供

戏曲的回顾

“我小时候经常和阿姨一起观赏粤剧,也因此对粤剧产生浓厚兴趣。父亲收藏了不少粤剧黑胶唱片,我也到会馆参加歌唱班。我没有受过华文教育,却通过唱歌和阅读粤剧台词,学会读写华文。

1968年,我首次担纲在《白蛇传》扮演白素贞。我想传承粤剧,因此在1981年与夫婿黄仕英一同创办敦煌剧坊。我们到过世界很多地方演粤剧,包括埃及和巴西!我甚至想出新点子,例如用英语唱粤剧,演出时打上英文字幕,帮助更多人了解和欣赏粤剧。过去60年并不容易,但我不会放弃传承粤剧。我目前的重点是培养年轻人才和执导新戏。”

– 胡桂馨。她因努力复兴粤剧而在1981年获颁文化奖。

后来他成为著名的粤剧演员,能演文戏,也擅长武戏。为了演戏,他跑遍新马各地,也在牛车水宝塔街、摩士街和万达山临时搭起的戏台上表演。”

– 植宝珠。她父亲植棣浦在20世纪五六十年代是牛车水深受欢迎的粤剧演员。

木偶戏

木偶戏是在19世纪末至20世纪初,从中国南部地区传入新加坡。和地方戏曲一样,木偶戏曾是深受广大群众喜爱的娱乐消遣。木偶戏通常是在街头或庙宇园地内搭建的临时小舞台演出。木偶戏班有时也会受邀在私人庆典如寿宴或婚礼上表演。

地方戏曲和木偶戏关系密切。和戏曲一样,木偶戏通常是在民间佛道信仰的神诞时,受邀演出。很多木偶戏班表演者过去是戏班演员,他们能发挥戏曲所长,在幕后为木偶代唱,不过这些演员必须先学会如何操控木偶。

木偶戏今天依然会在宗教节庆时,在牛车水一带取悦本地观众或外地游客。为了吸引年轻观众,一些木偶戏班如新和平会在同一齣演出中采用现代木偶,同时融合不同木偶流派如提线木偶和布袋木偶等。

新加坡报业控股海峡时报照片

郭长水 提供

新加坡常见木偶戏

新加坡常见的木偶戏包括福建布袋戏,潮州铁支木偶,海南杖头木偶和兴化提线木偶。

福建布袋戏的木偶一般在25至35厘米之间。表演者的手完全伸进木偶体内,再用手掌和手指操控木偶的一举一动。表演时,表演者站在小舞台下面,只有手臂露在舞台上。

潮州铁支木偶高约35厘米。三根铁支连到用黏土或纸塑制成的木偶头,当中一根用来支持木偶头部,另外两根让表演者操控木偶的动作。

海南杖头木偶的高度在60至70厘米之间,中间是一根控制头部的木杖,底部有两根较细的木支可控制木偶的动作。

兴化提线木偶至少80厘米高,有十二条线。如果要让木偶做出更复杂和高难度动作,可以增添更多的线。上世纪1950年代是木偶戏最兴盛的年代,当时最常见的是兴化提线木偶。

Watch: Puppetry Video –谢汶亨博士所制纪录片 Performance of the Gods 片段。谢汶亨博士与国家文物局提供

谢汶亨博士记载新加坡华族木偶戏传统与历史的研究项目由国家文物局赞助。本影片是她于2016年所制作纪录片的部分段。

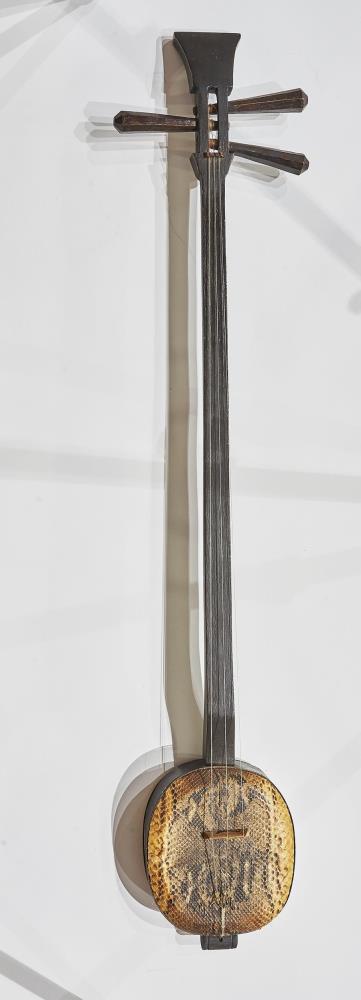

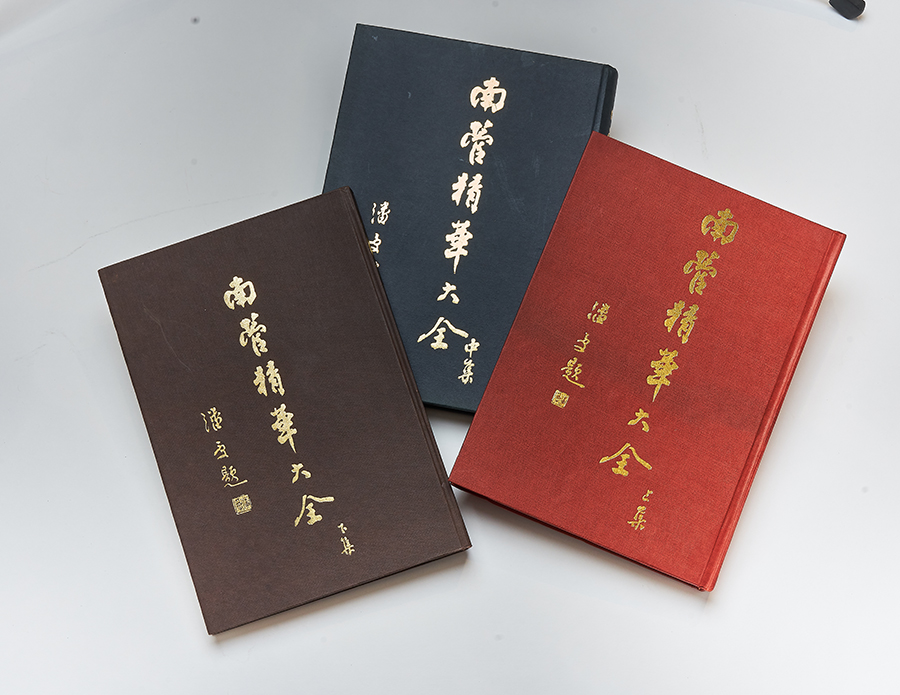

南音,南方的音乐

南音即“南方的音乐”,以丝弦乐器(上四管),敲击乐器(下四管)配上吟唱来演绎。南音的起源可追溯到唐代宫廷音乐,还有宋元明清的文化渊源。明清时期,南音在在福建非常兴盛,19世纪随华人移民传入新加坡。

南音深受新加坡早期华人移民的欢迎,因为这种熟悉的乡音能纾解思乡之情。这种艺术形式经常在神诞庙会或私人婚丧寿宴上,和地方戏曲一同演出。南音弦友也会根据籍贯或姓氏组织音乐社,以此凝聚乡情。

今天,大家还能定期在新加坡最古老的福建庙天福宫观赏到南音表演。每逢观音诞,本地最著名的南音团体湘灵音乐社便会在天福宫呈现免费表演。

新闻艺术部收藏,国家档案馆提供

郭长水 提供

不同形式的南音

福建南音

源自福建泉州的南音是以闽南方言和乐器来演译的。这种古老传统音乐分成“指套”、“谱”和“曲”。南音是福建省的重要文化遗产,经常被形容为该区域的“母乐”。

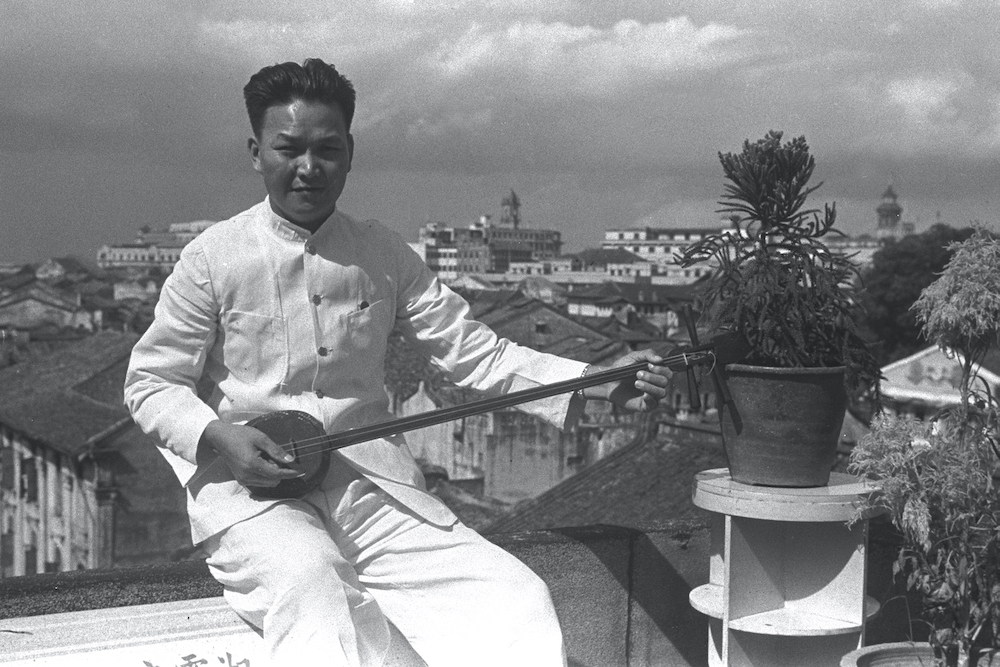

传统南音表演是由四管和演唱者组成,一般由歌者手执拍板掌控节奏,四管为其伴奏。四管分别是琵琶、洞箫、三弦和二弦。传统上由琵琶领奏主旋律。

新闻艺术部收藏,国家档案馆提供

新闻艺术部收藏,国家档案馆提供

新闻艺术部收藏,国家档案馆提供

广东南音

广东南音无论在语言、唱腔、曲目和器乐方面都有别于福建南音。广东南音以叙事为主,用歌来讲述故事。广东南音的乐器包括古筝、椰胡或扬琴,另外还有板。广东南音的题材围绕着人生的悲苦际遇和挣扎,歌词偏向哀怨悲凉。

在上世纪1950年代之前,广东南音在牛车水的广东社群中是很受欢迎的一种曲艺。今天,广东南音很少以原来的传统形式出现,但是,有不少广东南音的唱腔已被粤剧所采纳。

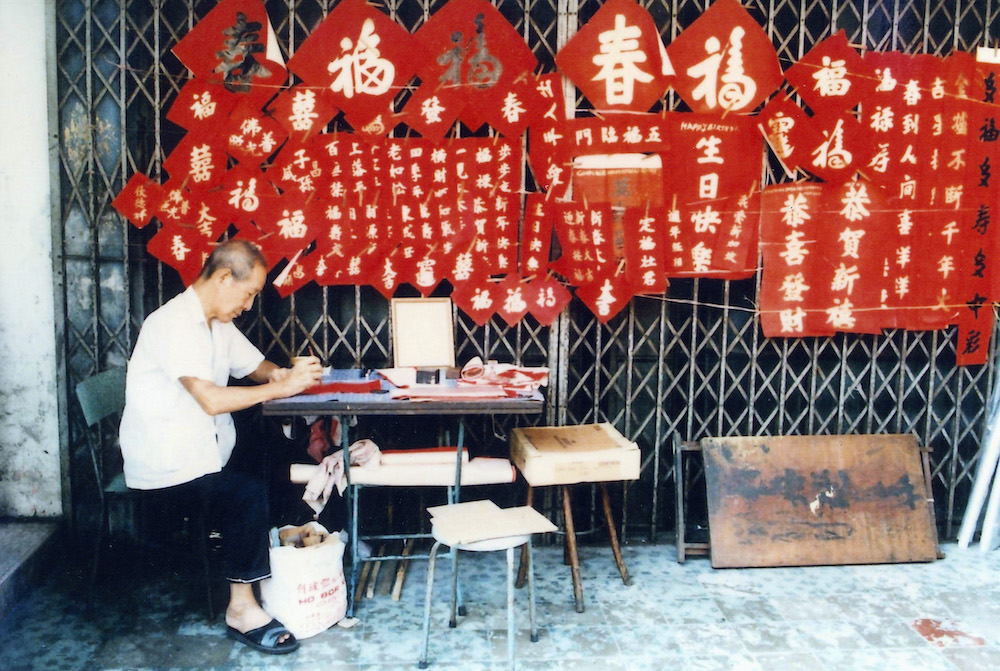

书法

书法曾是本地华族社群日常生活中不可或缺的一部分,是书面沟通的主要媒介。书法被运用在个人书信、广告、招贴,甚至路牌上。诗人、艺术家和知识分子在追求艺术文学时,都借助书法来表达情感和自身修养。

书法由华族移民带入新加坡,而早在20世纪初许多华校如端蒙中学与中正中学便将书法列入学生必修课。在当时,商店、庙宇、会馆、社团都会挂上书法招牌。

书法今天依然有其艺术和文化价值,不难在各种书法展或书法比赛中看到书法作品,很多传统商行,文化机构也会挂上几幅书法,而民众联络所和学校也会开班授课。

郭长水提供

国家文物局属下的国家博物馆提供

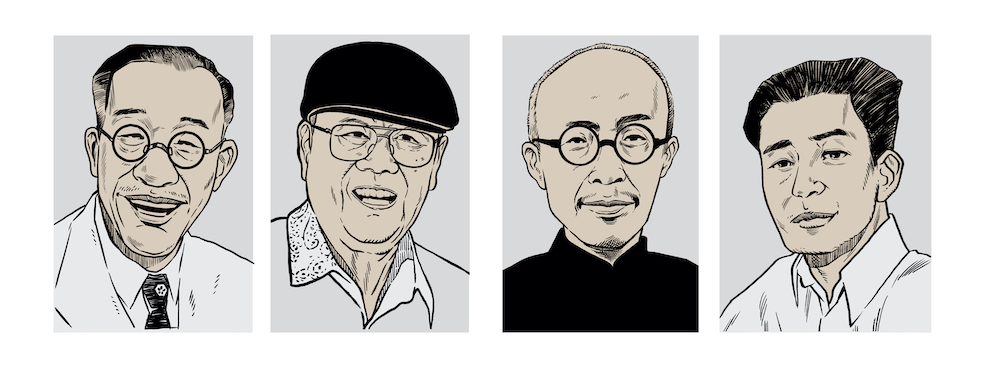

新加坡第一代书法家

国家文物局属下的国家博物馆提供

谭恒甫(1870-1953)

谭恒甫是名前清秀才,62岁时从中国广东新会移居新加坡。牛车水大华戏院的前身是座戏园子,外墙上的五个大字便是出自这位著名书法家之手。“天演大舞台”正是这座建筑的旧名称。

吴纬若(1900-1980)

原籍广东茶阳大埔的吴纬若,13岁移居新加坡。吴纬若后来成为广受本地商家追捧的书法家,纷纷请他书写商号招牌、匾额等。今天在新桥路一带,还能在“宝成珠宝金行”和“长城”咖啡店外看吴纬若所留下的墨宝。

许允之(1890-1960)

许允之到新加坡担任华侨银行中文秘书前,是家乡金门后浦的一名教师。他是许氏总会的创始人之一,也曾在金门会馆担任总务。大家今天可以在厦门街的许氏总会和直落亚逸街的中华医院看到他的墨宝。

潘受(1911-1999)

生于福建南安的潘受,1929年移居新加坡,时年19岁。1987年,潘受成为我国首位获颁文化奖的本地书法家。要寻访潘受的墨宝,可到武吉巴梳的湘灵音乐社,建筑外观上的这五个字,正是1992年时出自潘受之手。

传统中式茶馆

20世纪初,传统茶楼是本地华人社群的重要社交场所,人们在这里相聚,观赏各种娱乐节目。茶楼曾经是观赏地方戏曲和南音的场所。茶楼的常客会在这里和朋友喝茶聊天,同时观赏演出。

茶文化

茶在中国已有超过3000年历史,最早是被当成药物来使用。由于茶有排毒和提神功能,它被各阶层广泛的饮用,成为中华文化的核心部分。茶也在宗教仪式,社交礼仪和传统饮食中扮演重要角色。

泡茶和饮茶被视为是一种文化艺术。泡茶时讲究不同的茶叶要配搭不同茶具。泡法是用刚煮开的热水来冲泡茶叶,再把茶汤倒入个别的茶杯供人品茗。不同的茶有不同泡法,例如绿茶的水温要略微低一些,红茶则可以泡久一点。

虽然茶的历史悠久,新加坡却是在1819年、即英国人把新加坡发展为贸易站时才开始引进茶叶。那段时期,本地茶商是从福建省进口茶叶,1940年代末期才另外从台湾进口茶叶。1920年代至1930年代之间,由于本地人对茶的需求大,很多茶庄纷纷成立,当中就包括白新春茶庄、源崇美茶庄、林金泰茶庄等。

国家文物局属下的国家博物馆提供

国家文物局属下的国家博物馆提供

Living Traditions

随着新加坡迈入21世纪,各种新式的娱乐消遣,例如电子游戏、电影和互联网开始流行起来,逐渐替代原来的艺术形式,使到地方戏曲和木偶戏等渐渐被视为过去的娱乐方式。虽然如此,一些热衷于地方戏曲的爱好者和支持者继续保存和推广这些文化艺术,希望能继续传给年轻一代。

一些艺术工作者和表演团体为了向更多元化的年轻观众介绍这些传统艺术形式,努力改革创新,甚至引进其他乐器,与其他艺术形式相融合,采用多媒体元素,加入英文字幕等。还有一些艺术工作者把触角伸到学校、民众联络所和博物馆等,以吸引年轻的观众群。

南华儒剧社提供

湘灵音乐社 提供

国家文物局提供